信物充满强烈的中国文化隐喻,它的普遍运用成为明清两代潮州歌册创作者的共识

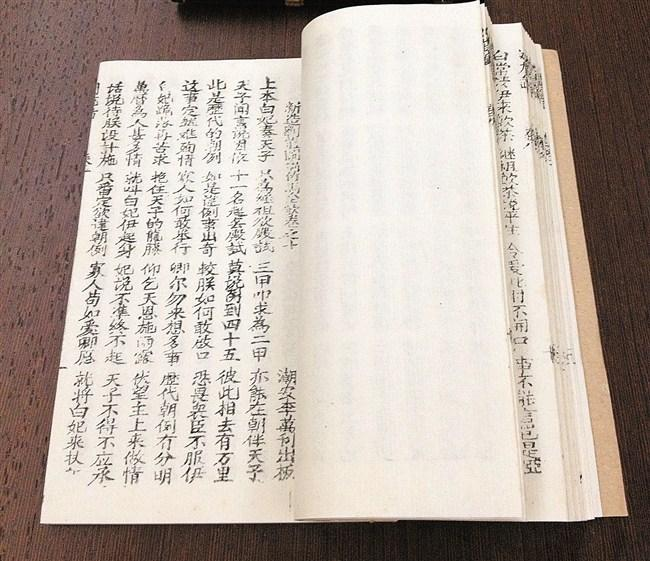

▲ 林文标分享面塑的创作故事潮州歌册

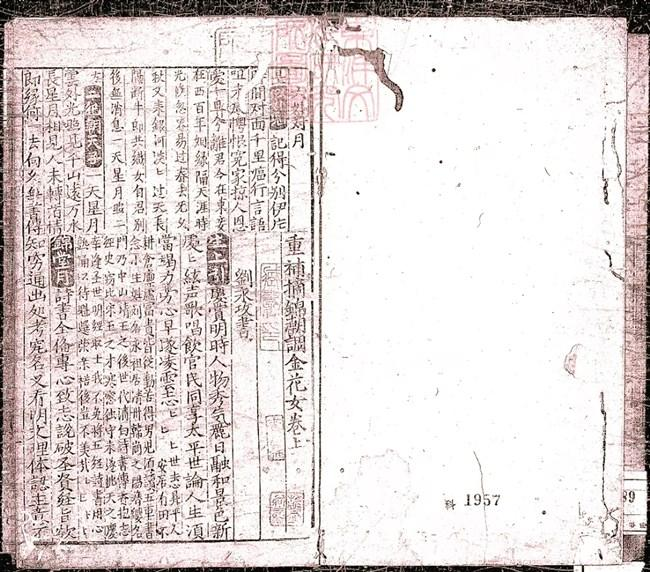

▲ 潮剧《重补摘锦潮调金花女》影印页

信物,首先指作为凭证的物品,通常用于表达某种承诺或证明某种关系。在文学作品中,延伸为通过交换信物,双方表达对彼此的诚实和信任,并以此作为未来关系的凭证。

在明清主流小说中,信物更是凝聚了作家们对生活现实经验的提炼和艺术表达,形成了普遍性的艺术技巧, 它可以成为小说情节发展的动力,埋下伏笔,也可以塑造人物性格,进而完成对主题的表达,从中充满的非常强烈的中国文化隐喻,不言而明。

使用信物的文学创作方法被同时期的歌册创作者充分习得,在适应自身创作水平、文学素养,适应歌册庞大体量和满足地方方言演唱要求的基础上,进行了一定的因应和创新。随着歌册受众的扩展,也渐渐内化成为了歌册的艺术性和叙事技巧,推动了歌册大规模的再创作和生产。

潮州歌册是对中华风度的良好继承

本文所谈的潮州歌册,主要是指借鉴世情小说而改编的歌册。世情小说,是鲁迅在《中国小说史略》对明清小说的一种分类,分为“世情书”和“佳话”。世情小说是歌册创作的主要习得来源,决定了歌册的世情部分占据了歌册数量的绝大部分。在借鉴世情小说改编的歌册当中,有一定量的“佳话”,即“才子佳人”故事,但占比并不高。歌册的才子和佳人,不仅仅只有儿女情长,更胸怀强烈的家国情怀。英雄儿女小说的叙事模式,包括信物的使用,对于歌册的影响更加广泛。这种影响的巨大,使得歌册的信物从某种意义上可以归类为英雄儿女小说的信物。英雄儿女小说,是孙楷第在《中国通俗阅读书目》提出的概念。在英雄儿女小说中,男主人公往往以在爱情婚姻上娶得佳人获得圆满,又能在科举和官场上有所获,甚至为国锄奸除害为最终价值取向。它是才子佳人小说在清代之后的流变。钱穆《中国思想史》认为,明末思想的良好转变随着满清入关而发生了停滞,“扩大到身世事功”的思想在清代受到压制,对于小说家而言,便是从才子佳人小说转向儿女英雄小说,在儿女英雄小说既抱得美人归又救国救民的“理想”中得以抒发。在明清主流小说中出现以上的分流,再加上潮州歌册本身篇幅、演唱形式等的影响,使得同时代的歌册创作出现对于英雄儿女小说的天然偏好,这使得潮州歌册形成了与英雄儿女小说同质的公式化叙事链条。作者通过将信物穿插各个叙事链条环节之中,用信物较好地承载了完整的人物情感流动。信物地理位置的变动、使用权的流转被用来隐喻人物的离散。在歌册中,信物可以将精神与情感具象化,传递出更丰富的内在信息,蕴藏传递者之间的情感关系和传递者由身份、性别所传递的各自不同的情感元素,同时也发挥出了更有效的叙事张力。

所有这些,反映出歌册与中国古典文学一脉相承的血肉联系,也反映出歌册对中国精神、中华风度的良好继承。

小小信物承载真挚而浓郁的情感

潮州歌册中信物的文学功能,首先体现在人物塑造上。以爱情信物为例,女子主动送给男子信物的情况比较常见,此类作品有《玉花瓶》《金钗罗帕》《陈三五娘》《纸容记》等。作者以女子主动赠送信物的行为为基础,塑造了很多崇尚婚姻自由,大胆热烈,敢爱敢恨的女子形象。但对于歌册而言,男女相识相遇的许多爱情信物是由神灵赐予的,或者说是神灵交代女子主动赠送给男子的。作者通过信物与民间信仰结合,不仅反映出对人物形象命运的关照,更使得人物形象更加神秘化。如在《玉花瓶》中,男主殷秀卿卖身道观,女主赵娇莲去还玄女神愿之前,被玄女托梦。玄女在梦中让赵在还愿之后,用赔玉花瓶的方式解救被囚禁的殷秀卿。这里,打碎的玉花瓶就是二人相遇的信物,也是神灵安排好的一个引子。同时,女子的命运、男女的见面方式虽被注定,但在行文描写的过程中,人物的形象并不刻板僵化,有一些灵动的个性或者追求私欲的倾向。例如《玉花瓶》殷秀卿打碎玄女观玉花瓶,赵娇莲掏钱补偿后,突发奇想,以钗帕赠之,订立婚约。这里的钗帕玄女在托梦中并没有提到,是赵的自发行为。

除此之外,也有男子赠送给女子定情、定婚信物的情况,但这时作者虽有塑造风流倜傥、快意潇洒的风流才子形象,但更多是塑造坚贞不渝,对待爱情认真负责的才子形象。这些才子知书达礼,知行合一,即便遇到了困难和情人分离,也会保存信物,不会抛弃当初的选择,甚至妻子去世,信物丢失,也会坚守信念,从一而终。例如《玉麒麟双状元》,王鸩与张相女指腹为婚,无奈女主先死,王鸩返乡居住,临走前,张相送给王鸩玉麒麟作为婚约信物。王鸩返乡路上遇上盗贼,还被歹徒小七冒名犯罪,锒铛入狱,但他内心稳如泰山,没有被困难打倒。危急之际,他让仆从携带玉麒麟至张相求援,结果久久没有回音。原来是仆从带着信物与张相相认,最终朋友文风提出与王鸩互易身份,文风坐牢,王鸩到皇宫伸冤,皇帝想测试他的文学才能,王鸩马上作诗一首,惊艳四座。丢失信物,却凭自己的坚定信念和对信用的爱护,凭借才学加持,在媒人和母亲的证明下,将假王鸩绳之以法,信物归王。王鸩也和张相大团圆。在歌册中,这些德行兼备的才子往往是天选之子,妥善保管信物象征着其重视信誉,最终获得好报,高中状元,并且表现出自己高超卓越的政治能力,锄奸除恶,匡扶社稷,甚至能征服外邦,平定天下。在这个过程中,信物将他们的个人能力、才能激发得淋漓尽致。《玉麒麟双状元》中,太后病危,王鸩献上玉麒麟。宝物有特异功能,使得太后的病痊愈,因而太后直接封王鸩为状元。

重情重义不仅仅体现在爱情上,也体现在友情和家庭亲情上。在陪伴人物经历骨肉分离、家庭矛盾的过程中,信物也凝聚了人物经历众多困难和诱惑时,对于家庭大团圆的期待,对于孝道、亲情的坚守。对于信物的去留抉择成为了这些人物在危难时刻的人生选择,这极大丰富了故事文本的可能性,增添了人物形象的立体性。例如《珊瑚宝杨大贵》,宋将杨志忠在领命征金前,娶春英为偏房。为防止春英被大房所害,故托付其西番珊瑚宝一件,告诫春英危难之际可以用它护身。珊瑚宝凝聚了杨对于妻子的保护之爱,分娩后,春英舍身救子,置自身安危于不顾,不留半分信物在自己身上,而是分藏珊瑚宝于二子身上,并带到杨府之外抚养。

画龙点睛串联起波澜起伏的故事

其次在于情节的推进和叙事结构的完善上。其一,信物对主题有画龙点睛的作用。某些歌册,如《玉鸳鸯》《金钗罗帕》等,和某些明清小说戏曲一样,采用信物作为剧名,这些信物何以成为剧名,是因为它本身就是全篇的点睛之笔,也是促进情节发展、解决矛盾冲突的关键。在《玉盒仙琴金宝扇》中,月老受圣母娘娘嘱托,化成凡人在路上拦住出门的萧光祖,赠给他三样宝物:玉盒、仙琴和金宝扇,并告诉他“三宝”可以让他有三个国家的游历经历,并且有四段奇缘。“三宝”就是贯穿整部歌册的线索。其二,在爱情信物中,信物是女方提出的成亲必要条件,在《香球记》《移花接木竹箭记》中,女主都是要求拾到香球和竹箭的男子才能与其进一步交往。没有信物,情节无法进一步推进。其三,信物对于大多数歌册“善恶有报”的大团圆结局有较好的引导作用。没有信物,便没有凭证,无法达到骨肉相认的叙事效果。在《灵芝记蝴蝶引》中,掰碎了的灵芝就是亲情见证。三春得知后母即将杀害她的消息,与弟将生母遗留的灵芝掰碎,并各自逃亡。后来,二人也以灵芝重新相聚。

总的来说,信物反映了歌册作者,即潮州府的中下层文人在如何加强歌册的情节推进,完善叙事结构,如何更有力地表达主题方面所作出的努力,这一手法有较强的中国古典艺术特点,充满着强烈的中国文化隐喻,它的普遍运用几乎成为了明、清二代潮州歌册创作者的共识,却在现当代的歌册创作中渐渐没落,这一点值得新时代潮州歌册研究者、创作者进一步思考。